清水伸の作品と人による色彩論ノート

宇野邦一

「さて、われわれが知覚できる範囲でいかなる光もものに差し込まなくなった場合、たとえば空が真っ黒になった場合にのみ、ものがそれ本来の色で輝くというのであれば、どうだろうか?人はそのとき、黒い光のもとでのみわれわれに完全な色が現れるのだ、と言えるのではないだろうか?」

(ヴィトゲンシュタイン『色彩について』)

色彩とは一体何か、と考えあぐねているとき、近所で子供が遊んでいる。

鬼さん、鬼さん、なに色ですか、みどーり。

青空を見ているとき、私は青を見ているのか。空を見ているのか。それとも光を見ているのか。そもそも一体何かを見ているのか。

「それは血ではなく、赤である」というJ-L・ゴダールの言葉。

この頃、年上の知人たちが失明寸前であるというような話をよく耳にする。この青が、いつか見えなくなる。私の見たものがみえなくなっていく。そして目がまだ見えていても、かつて見たものは失われていく。私たちはたえず失明している。夏の真昼の光の中でそんなことを考えた。無数の残像、イメージの廃墟。

作品は時間とともに生み出され、流れた時間の痕跡を記録しているが、もちろんその痕跡をすべて保存するわけではない。作品として完成することは、時間の痕跡を消すことでもある。「やっと見つかった、何が、永遠が、海に溶ける太陽。」永遠の色。色彩をもたらす太陽が、色彩とともに溶けている。何も見つかってなどいない。

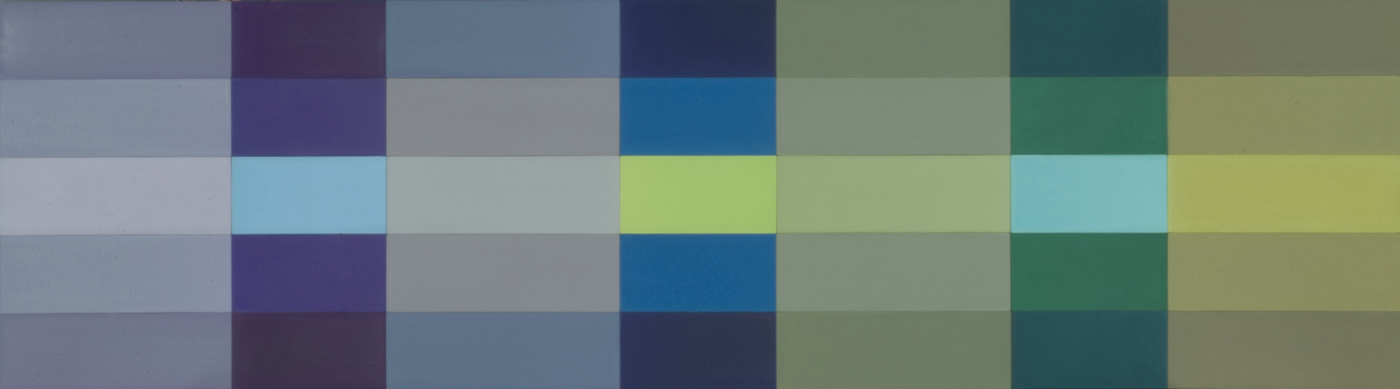

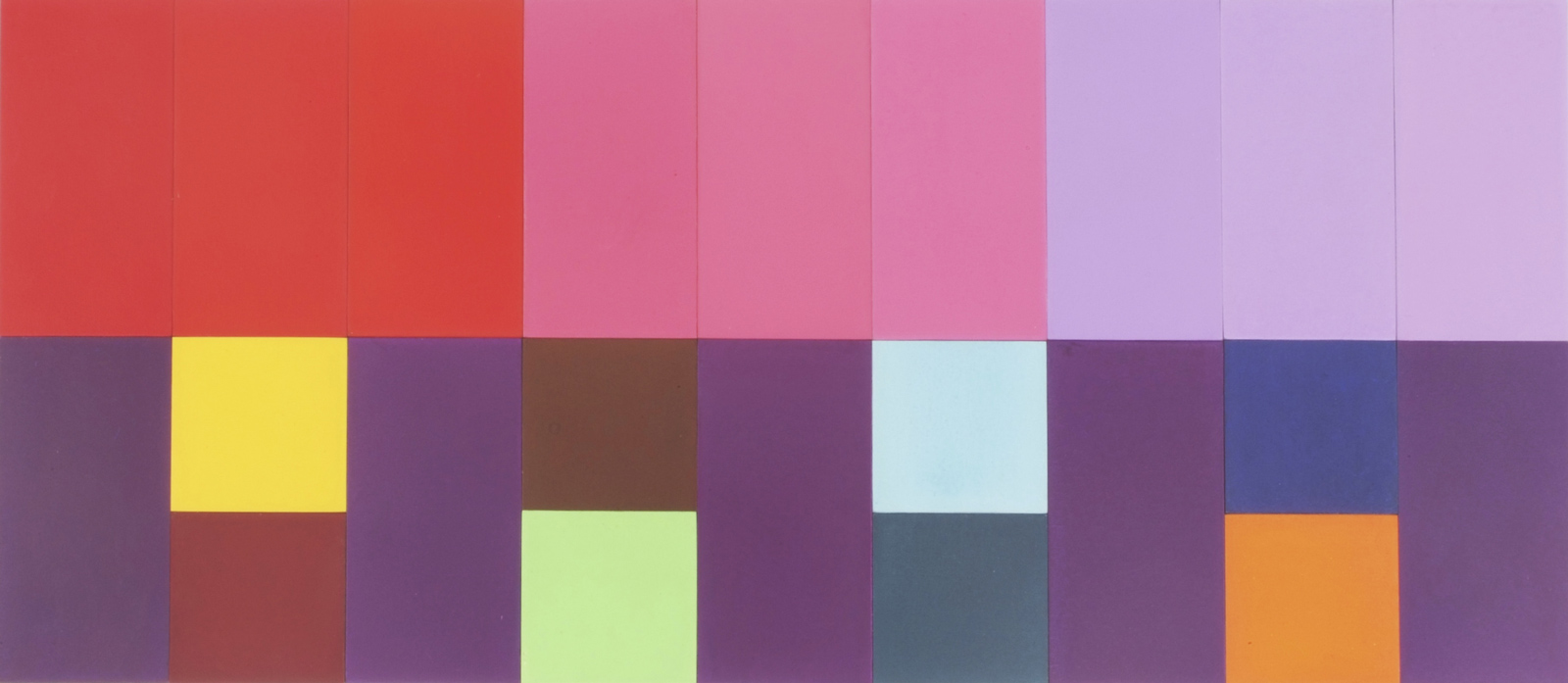

清水伸のタブロー、そこには彩色された何かがあるのではなく、ただ色がある。色そのものが実在する。色の面があるということは、色がさらに色に囲まれているということだ。色の面が呼吸し、振動し、出会い、孤立し、対立し、反映し、共鳴し、集中し、浮遊し、伸縮し、離 散する。

「おれは母音の色を発明した!-Aは黒、Eは白、Iは赤、Uは緑、Oは青。」言葉が色彩にみたされ、浸透され、色彩に吸い込まれてしまう。色は、それほどに強い実在なのだ。なぜOは青なのか、と問うことはできる。問いながら、人は色彩から言葉にもどろうとする。しかし言葉にもどってくることを許さない色彩というものがある。そして(だからこそ)なお問う。色彩とはいったいどういう問題なのか。それは光の問題だが、単に光の問題ではない。それは視覚の問題だが、単に視覚の問題ではない。同じ色面を灰色の背景におくのと、白あるいは黒の背景におくのとでは、色はまったくちがう明るさをもっているように見える。色は他の色との関係において存在する。色彩は決し客観的な実在ではない。まったく奇妙な実在だといえる。

そして色彩はしばしば何らかの感情と強く結びつくことがありうる。ある種の象徴主義に結びつき、個体をはるかに越えたひろがりにわれわれの心身を開くように思われる。色彩は心身を包みこみ、貫通し、溶かす。自然からやってくるにせよ、人工の色によるにせよ。色彩は形態の中に落ちついて、形態をささえているように見えることがある。けれどもまた、形態をほとんど逸脱して、形態を包み、形態を貫き、形態を溶かしてしまうことがある。色彩には形態の外に出る奇妙な振動と力が含まれている、あるいは色彩とはそのような振動と力そのものなのだ。一気にモノクロームにまで到達してしまった画家にとって、色彩はあくまで線に対立する。「線は、われわれの感覚にとっての心理的な牢獄の格子であり、われわれの内部にも、もちろん自然の中にも存在している。しかし線はわれわれをしばる鎖であり、死すべきものとしのわれわれの状態や、感情性や、知性を具体化し、精神的な領域までもおおっている。線は、われわれの遺伝、教育、骨格、悪徳、渇望、性質、狡猾さである。要するに、じつに微妙な細部までしのびこむ、間然する余地のないわれわれの心理的世界である。色彩はこれに対して、自然のスケールでも、人間のスケールでも、もっとも宇宙的な感覚に浴するものだ。」(イヴ・クライン)⁺¹

クラインは、線と色彩をこんなふうに対立させながら、線にも色彩にも過剰なほどの意味を見いだし、政治的な意味さえ見いだしている。色彩による革命、色彩のユートピア。線は閉じ、色彩は開くという二元論は、まったく性急に聞こえるが、この性急さをクラインはモノクロームによって加速し、確かに色彩の本姓に属する何かを見えるようにしてくれた。

パリに留学していた時期から、もう長い間、清水伸の絵を見てきた。いまのように色面の構成と、色自体の触感や深さを徹底的に追求するかに見える作品に移る前に、具象の作品が、いくつかの時期を経て変化してきたのも目の当たりにしてきた。以前から、彼のタブローは具象的な主題を扱っていても、‹優雅›で、しかも量感をもつ色のプレザンスが強い印象を与えていた。

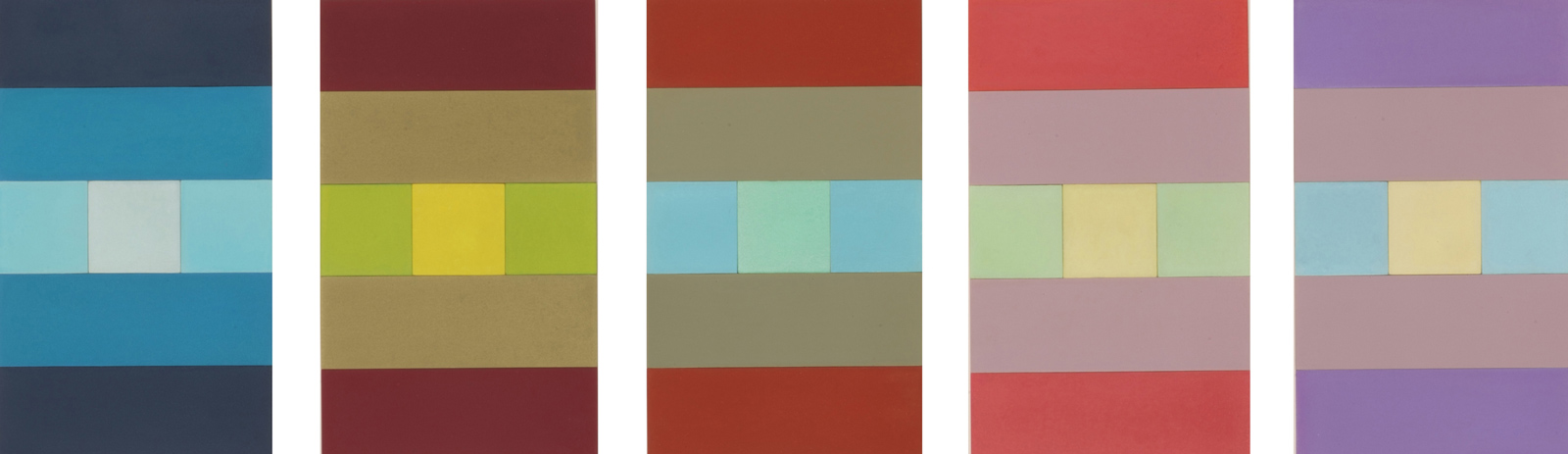

現在の作風にかわっていく過程には、いろんな要素がはたらいたにちがいない。もう二十年滞在しているパリの美術界のめまぐるしい動きから、たくさん学んだにちがいないが、同時に、毎年もどってくる佐渡島の地勢が、彼の中でますます強い存在感を持って絵の中に浸入してきているようだ。簡潔な色面で構成される絵の中に、様々な思考や感覚や記憶がひしめいている。だからこそ、波形の輪郭をもつ変形キャンバスに単色の面を描き、これを六枚一組にした作品のように、すでに高い完成度をもつ作品は、静謐な表面にも様々な振動や流れを含んでいて、それが次々変化を生み出していったのである。

それは確かに抽象画なのだが、決して私には抽象的に見えない。

黒い地に赤の面が並ぶ連作は、ポール・デルヴォーの女たちが白夜を背景にして魁偉な裸身を並べ、絵の中から絵を見るものを見返してくる、そんな図像が重なってみえることがある。それぞれに深く強い表面を構成する赤と黒のコントラストに目はすいこまれ、筆触を消した静かな画面から、赤いバーが微妙な規則性と不規則性の間を揺れながら漂い始める。この静けさも、このざわめきも、清水に固有の創造に属するものである。赤と黒の連作はしだいに簡潔になり、たとえばたった四本の柱をほぼ等間隔に配置し、その下部の一部をほんの少し切断した作品において、ほとんど頂点をきわめているようである。切 断部分は四つの柱の間で微妙にずれている。赤と黒の間にはすさまじい緊張が走り、黒がざわめきながらせりだしてくる。赤い柱はしなりながら、それに耐えている。赤から黒が、黒から赤が滲み出てくる。赤はふるえながら、黒の中の無限の力を抽出するのだ。

フランク・ステラはモンドリアンについてこんなことを書いている。「純粋色がモンドリアンの感覚主義の出発点である。純粋色を用いることで、それ自体がひとつの喜びであり、ひとつの手段である色彩の、また同時に量感とマッスを反映する驚くべき感覚の伝達者でもある色彩の強さが明らかにされる。次にくるのは明るく輝くばかりの光である。この光は白い絵の具の優勢、そして画面を横切る黒いバーとの数多くの強いコントラストを持つ出会いによって生じる。この驚くべき光は背景から放たれながら、前景として浮かび上がる力を持っており、捕捉しがたいものである。しかしそれは、色彩は光を放ちつつ動きまわるものであることを暗示しているようであり、見方をかえれば、色彩とはそれ自体、絵画の実体として捉え得るものであることが示唆されているのである。」「モンドリアンは抽象の浅い空間を支えて、色と形が自由に浮遊できるようにした。どのような方向にも、またどのような長さでも、色と形の展開は十全に支持されているのである。これがモンドリアンの黒く塗りこまれたバーが絵の表面にうまく掛け渡されたときの働きである。画面を分割するのではなく、そこに掛け渡すことによって、バーの構造は無限の柔軟性と拡張力を持った抽象の支えとなった。」⁺² モンドリアンの芸術についての、自身も抽象芸術の可能性を極めた画家による、実に説得力のある注釈である。清水伸の創造を考えるためにも、多くの手掛かりを与えてくれる。同時に清水の独自性も、よく見えてくるのだ。モンドリアンの「浅い空間」に対して、清水ははるかに「深さ」を追求し、しかも色彩そのものに物質的な深さを見ている。純粋色を用いるモンドリアンは、ほとんど代数的な記号のように色彩を操作するが、清水にとって色彩はただそこにあるのではなく、深さの中にマチエールを得てはじめて立ち上がってくるものだ。色彩はあらかじめ操作可能なものとしてあるのではなく、生成し、存在させなければならないものだ。色彩は単に目にみえるものではなく、ほとんど接触しうるような物理性をもっている。もちろん何度も稠密に塗り重ねた絵の具の膜が、触覚に働きかけるのだが、それは単にマチエールによって、深さをもつのではない。おそらく画家の色彩に対する姿勢と思考そのものから深さはやってくる。そしてこの深さが、地の色と色面との様々なコントラストや、いつも色の運動が固定されず漂うように、微妙に均衡状態を退ける構成や、そしてマチエールそのものの震えを要求する。彼はイヴ・クラインのように線を全面的に排除してしまうわけではなく、むしろ線を色彩の力にあくまで従属させ、線を色彩に深さと運動を与えるための媒体にしている。モンドリアンのように「浅い空間」に、乏しい純粋色と線を代数的な記号のように配置し、それらによって輝きだす白の上に、無限に変化する構造を実現するわけでもない。モンドリアンの色彩は、彼の構造主義に厳格にしたがい、白によって決定されているが、清水はあくまで色彩の‹実存›を掘り下げ、それを黒と戦わせるのだ。

それはほとんど抽象画でさえない。

たとえば、清水はこんなふうに絵の着想を説明する。

底冷えするパリの冬の早朝、寒いアトリエに行くのはとても億劫だけれど、冬の朝にしか見られない弱い青にそまった街の色が、描いている画面をだんだんみたしていった。いまのパリのアトリエは、メニルモンタン大通りの界隈にある。それでこの作品には「ブルーのメニルモンタン通り」というタイトルがついている・・・

『黄金の壁』という相当な数の色を豪奢に配置した作品には、子供の頃佐渡の金鉱にあった火力発電所の窓が、夕日に照らされて金色に輝いていた印象がこめられている・・・ ブルー の地に、横長のいくつかの色をくみあわせた長方形が浮かんでいる作品では、亡くなった母親が病床にあったときの形と、死を迎えようとしている時間の記憶がモチーフになっている・・・彼はある個展のためのパンフレットで、夕焼けの後の光と闇についてこんなことを書いている。「それより少し前、まだ残っている柔らかい光りで薄明るい海面に、そこだけくっきりと完璧な闇の形がうかび上がる。目はその形にすいこまれ、実体感をさえぎられてしまう。╱まったくの視覚のリミット状態。╱ 夕暮れの海にうかぶ、沖合の岩の影。╱ ただそれだけの逆光の現象に目はゆさぶられてしまう。」それは色彩が消滅していく時間でもある。このとき清水は、色彩が発生していく時間を逆向きにたどっている。色彩は光によって与えられるものであっても、色彩はまた様々な闇の中に含まれており、またそれ自身闇を含んでいる。「海辺の闇について考ていると、不思議と自分の体内の闇に向かい、溶け込んでしまっている思いとか様々な記憶にふれてゆけそうな気がする。」闇は、世界の闇から体内の闇に広がっている。色彩はその闇を内包し、その闇の中に内包されているから、深いのである。色彩の深さと運動と力にたえまない注意をむけながら、この画家は世界と自分を貫通する闇の中に何があるのか見ようとし、知ろうとしているのだろうか。

そしてヴァン・ゴッホが、原色に近い青、黄、緑、赤を強烈に対立させる色使いではなく、あたかもその強度な色彩のさらに彼方に行こうとするように、あえてベージュや、レモンイエローや、ピンクの淡い色調によって画面を作ろうとしたことに注目して、清水は近作『ブルー・グレーのポートレート』を描いたという。色の数とヴァリエーションを増やしながら、彼はさらに異なる次元に入ろうとしているのだろうか。 大部分の住民が色彩を知覚しない島がある。「新しい物に出会うと、私はその触感、匂いなど色彩以外のすべての属性を徹底的に感じとるようにします。叩いたり軽くこつこつと打ってみて、その音を調べたりもします。すべての物には独特の性質があり、それを感じるのです。様々な明るさや暗さの中で見ることもします。表面にはつやがないか輝いているか、繊維、模様、透き通った素材かなど、すべてを間近で、慣れている方法で調べます。」(オリヴァー・ザックス『色のない島』)⁺³

だからこそ、こんどは色彩そのものを叩いたり、打ったりして、そのあらゆる属性を調べてみることもできるのである。多くの画家が、ゴッホが、マチスが、物の固有色から離れて、あくまで内的表現のために色彩を用いると宣言したことがある。けれども色彩は、決して表現の手段や記号であるばかりではない。色彩によって表現するのではなく、色彩そのものが表現であり、ただ色彩を表現するために色彩を用いるといったことさえ、画家は試みることになるだろう。「Oは青・・・」というとき、Oは青を表現しているのか。それとも青はOの記号にすぎないのか。けれども、このときOが青に溶けてしまう危険は十分にある。

いくつかのタブローは、湾岸戦争が、あるいは神戸の少年の殺人がモチーフになったと清水はいったことがある。もちろん色彩の配置は、このような出来事を(意味して)いるわけではない。出来事は逆に、このような色彩に吸収されてしまう。つまり出来事の方が、このような色彩を意味している。一見して堅固な形態や配置や意味がタブローをみたしてしまったなら、こんどはそれを崩さなければならない。構成を崩すために、構成するよりももっと多くの時間を費やさなければならない。おそらくそれは、色彩の方が、構成よりも重要だからである。佐渡島の廃校になった小さな小学校の体育館で、この展覧会のための最後の作業が進行していた。先日は写真家がやってきて、雑草の生い茂る庭に絵を出し、撮影が始まった。夏に終わりを告げようとする不安定な天候のもとで、光はめまぐるしく変わり、パリのアトリエで描かれた「ブルーのメニルモンタン通り」もまた、刻々色彩を変えていくのだった。それは単に光の効果というようなものではなく、色彩にこめられた深さの中の様々な帯域や波動が、次々に光の変化に答えながら浮上してくるようだった。そして一つの表面から別の表面が出現し、それが徐々に別の空間に成長していくようだった。

ヴァン・ゴッホは手紙の中で、あくことなく色彩について注釈した。まるで色彩の彼方にはもう描くべき何ものもないかのように。

色彩は心身を貫通する。形も線も受けつけない別の身体のように。色彩は視覚を突き破り、知性と意識を貫通し、感覚のしきりを越える振動とひろがりをもたらすのだ。しかしイヴ・クラインのようなアーチストが(そしてあらゆる領域にイヴ・クラインは存在する)、性急に色彩の極限を演出してしまった後では、彼岸から此岸に厳密にもどってくるようにして、一つの芸術を試みるしか、あまり手だてはないのだろう。

彼が冬のパリの、早朝の光の中でさまざまな段階のブルーを塗り重ねている、まさにそのときに、金鉱の近くの、海辺の町で育った心身に刻まれた風景が浮上してくる。私は少しだけわかるような気がしている。清水伸のこれらの作品にこめられた、紆余曲折の道すじが。彼自身は、何一つ歪めずに、辛抱強く、まっすぐ生きることしかしない人なのだが。それでも、内と外の旅を重ねるうちに錯綜した時間の形が、これらの簡潔にして複雑な色彩のひしめきにはこめられている。しかも決して完結にはいたらずに、さらにそれを崩し続ける意志が近作にも、力強く込められている。

「われわれは色の理論を見いだそうとしているわけではない(生理学の理論にも心理学の理論にも興味はない)、われわれが見つけたいのは色の概念についての論理学なのだ。」•⁴と書いた晩年のヴィトゲンシュタインは、いったいなぜあんなふうに色彩に関心を示したのだろうか。色彩が光の差異にかかわり、光を差異化する感覚の能力にかかわるかぎり、色彩は自然の側にあると同時に、ほとんど自然から分離しうるわれわれの差異化の能力に(そして言語に)かかわる。ヴィトゲンシュタインは、色彩について考えながら、いつもそれを「言語ゲーム」の問題に照らし合わせている。赤い、青い、黒い・・・等々は、一体言語に属しているのか、それとも光に属しているか。色彩は、客体の側にも主体の側にもないという決定不可能性の領域を指示しているようである。それゆえヴィトゲンシュタインにとっては、言語ゲームの決定不可能性を考察するのにはとてもいいデータになったにちがいない。けれども、ヴィトゲンシュタインの断章からは、色彩が指示するこの決定不可能の領域に含まれる深さの知覚といったものは、あまり感じとれない。色彩は光それ自体でも、物自体でも、わたしたちの感覚そのものでもない、あくまでそれらによって構成される世界を貫通し、形態や次元を逸脱する振動であり、またそのような振動を、生成し、強化し、加速し、解放する自己生成的なはたらきそのものである。清水伸の絵は、色彩のそのようなリアリティに対するまれにみる探求の過程であり、またその探求の結晶でもある。

(フランス文学、立教大学教授)

註

⁺1 ‹Yves Klein 3 mars-23 mai 1983› Centre Georges Pompidou.P.172.

⁺2 フランク・ステラ『ワーキング・スペース 作動する絵画空間』、辻成史・尾野正晴監訳、福武書店、82ページ。

⁺3 オリヴァー・ザックス『色のない島』、大庭紀雄監訳、春日井昌子訳、早川書房、241ページ。

⁺4 ルードウィヒ・ヴィトゲンシュタイン『色彩について』、中村昇・瀬嶋貞徳訳、新書館、24-25ページ。